| 熊谷真菜会長 インタビュー

コナモン文化を再発見

きつねうどん発祥の店「うさみ亭マツバヤ」

熊谷会長

大阪の粉モンといえば、たこ焼きやお好み焼きが真っ先に思い浮かぶが、それよりもはるか昔からこの地で親しまれてきた粉モンがある――それが「大阪うどん」だ。つゆ・麺・具材が一体となり、絶妙なバランスで完成された一杯だと語るのは、日本コナモン協会の熊谷真菜会長。しかし、讃岐うどんの知名度が広がる一方で、「大阪うどん」という名称や文化は十分に知られているとは言いがたい。熊谷会長は、「このままでは大阪発の食文化が忘れ去られてしまう」と危機感を語る。同協会では現在、大阪うどんの再評価・普及に取り組んでおり、今回その歴史と背景に迫った。

つゆ、麺、具が三位一体の旨さ

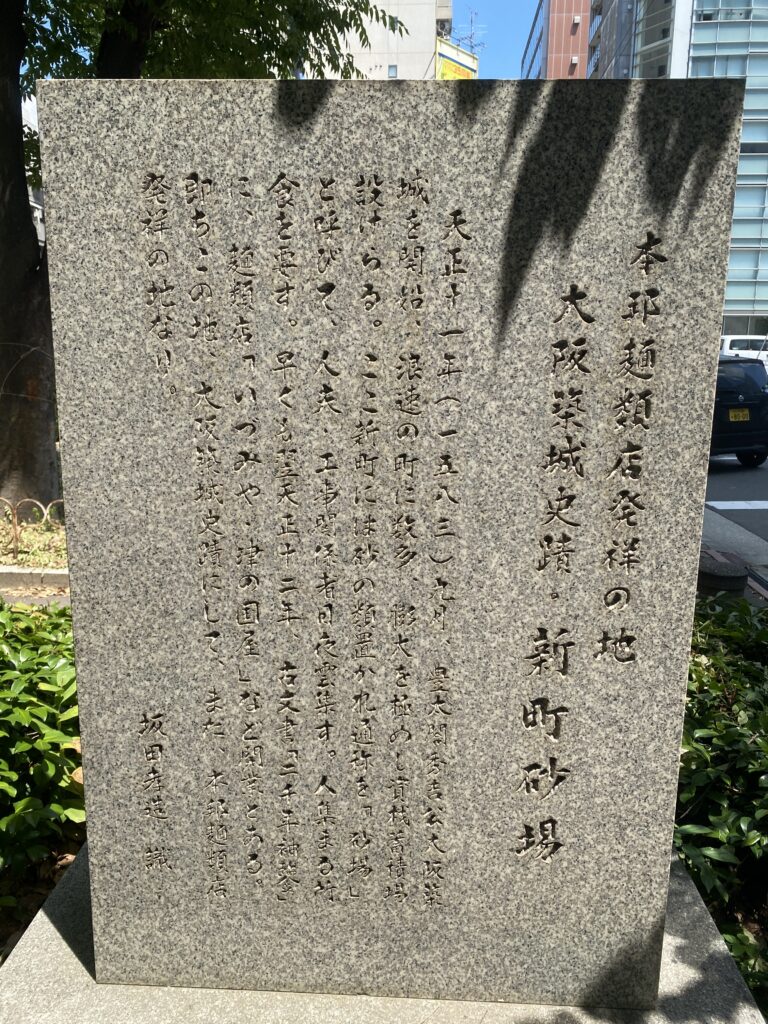

ここに砂場ありき碑

石碑裏面に記された「砂場」誕生の背景

大阪におけるうどん文化の起源は、豊臣秀吉による大阪城築城の時代にまで遡る。現在の大阪市西区新町付近には、かつて「砂場(資材置き場)」と呼ばれた場所があり、そこにうどんやそばを提供する店が2軒あった。築城工事に従事する労働者が手早く食べられる麺類を求めて集まり、大阪のうどん文化の礎が築かれたとされる。現在その付近の公園には、「ここに砂場ありき」と刻まれた石碑が建てられており、大阪うどん文化の源流を物語っている。

大阪うどんの代表格といえば「きつねうどん」。そのルーツは明治時代に創業した大阪市南船場の「松葉屋(現・うさみ亭マツバヤ)」にある。素うどんに添えられていた甘辛い油揚げを、客が自らうどんにのせて食べたのが始まりとされ、その後、店側がメニューとして提供するようになったという。

熊谷会長は大阪うどんの特長を「つゆ、麺、具材がバランスよく合わさった、三位一体の旨さ」と語る。真昆布だしをふんだんに使ったつゆと、つゆにからむしなやかな麺、甘辛く煮た油揚げなどの具材、それぞれが主張しすぎず調和しながら互いの味を引き立て合う、そこに大阪うどんならではの魅力があるのだという。

一方で、大阪うどんはあまりに日常的な存在として定着していたため、その名称や文化が明確に認知される機会が少なかった側面もある。現在、全国的には「うどん=讃岐」というイメージが浸透している中で、「大阪にも独自のうどん文化があることを積極的に発信していかなければ、いずれ『大阪うどん』という食文化そのものが記憶の彼方へと埋もれてしまう」と危機感を募らせた。

麺類で健康的な食生活を提案

こうした状況を踏まえ、日本コナモン協会では大阪うどんの存在を再発信すべく様々な取り組みを展開している。2019年に大阪府製麺商工業協同組合と連携し、「春うどんプロジェクト」を始動。国内外に向けて大阪うどんをアピールするポスターを作成し、きつねうどんをモチーフに「きつね、食べた?」のキャッチコピーを日・英・中・韓の4言語で紹介した。

同協会が推進する「麺益力(めんえきりょく)」プロジェクトでは、麺類を取り入れた健康的な食生活の提案を目的に、ステッカーの制作・配布をはじめとした啓発活動にも取り組んでいる。また、粉モンの歴史が楽しく学べる「だしツッコミ!コナモン双六」や、学生向けの出前授業、若手うどん店主向けの勉強会など、多角的な普及活動を続けている。

麺益力ステッカー

熊谷会長は「おいしさはもちろん、事実としての食文化を未来に伝えていくことが私たちの使命」と語る。近年では飲食業界を取り巻く環境が厳しさを増し、長年受け継がれてきた食の系譜が途絶えるリスクも高まっている。「今は情報が溢れる時代。だからこそ、一度立ち止まって〝食〟について考えてほしい。ただおいしいだけではなく、その味がどういう経緯でそうなったのか―そこにも目を向けてもらえたらうれしい」と、最後は穏やかな笑みを浮かべた。

日本コナモン協会 公式サイト

https://konamon.com/

WEB先行記事